型钢·记忆

工业遗存中集体记忆的数字化实验

项目缘起

位于上海市宝山区的宝武型钢厂于1986年9月28日动工兴建,1990年正式投入计划生产,2006年闭厂,共经历了二十年的岁月。 那二十年是国家基础建设的黄金时期,型钢厂为社会发展做出了重大贡献。 随着上海大学上海美术学院新校区选址于型钢厂,未来将在老厂区工业遗存上建设一座总面积达22万平方米、长约一公里的新型美术学院。 希望将传承工业历史文脉与激活艺术创作源头结合起来、将文创与科创融合起来,为曾经的型钢厂注入新的转型动力。

在中华艺术宫举办的“2022风自海上——蝶变宝武与艺术社区场域”展览中,策展团队希望通过用多媒体的形式对宝武工业遗址的社会及文化价值进行充分的展现与传播; 借助数字档案与互动媒介,让观众去到时间的背后,探寻型钢厂过去的集体记忆,用新媒介来成为承载过去记忆的平台。

设计思考

文化遗产包含历史与记忆两部分。历史是对遗产本身的认识,随着产业转型升级,某些工业生产场所已褪去原来的功能,但曾经的辉煌却在建筑与空间中长久永存;而记忆更加关注遗存与人之间的联系。

宝武型钢厂工业遗存见证了时代的发展,是一代人钢铁精神与追梦精神的具体体现,废弃的厂房、布满锈迹的机械零件是独特的记忆载体,人们看到时,便会重温起历史的一幕幕。对于工业遗存的保护,也是对一代人城市记忆的保护,这对塑造人文关怀的城市氛围有着重要意义,对创新城市的文脉和归属感塑造发挥着重要作用。

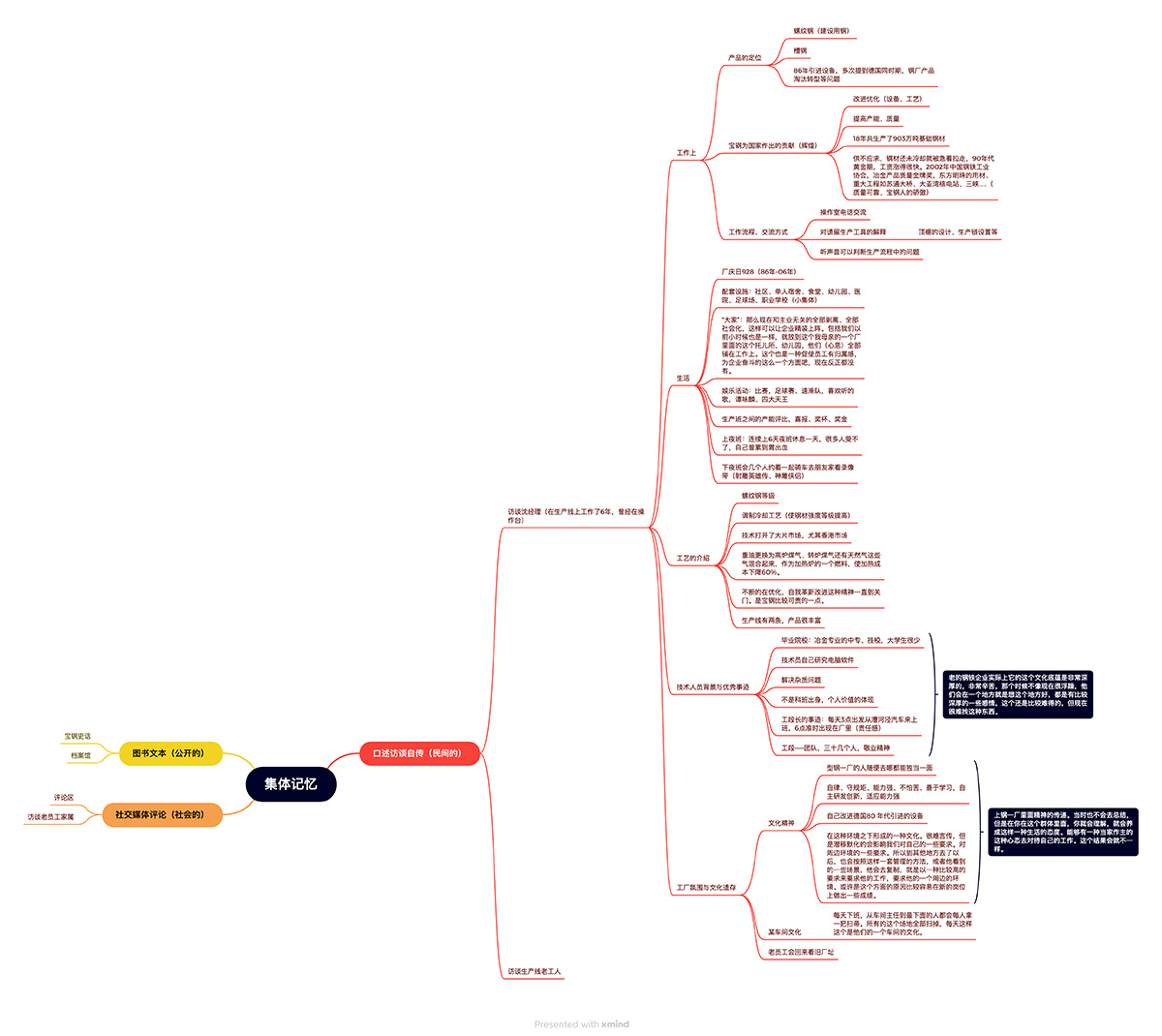

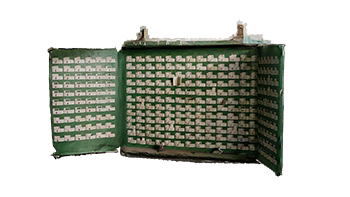

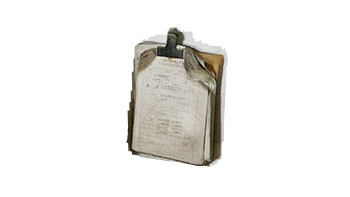

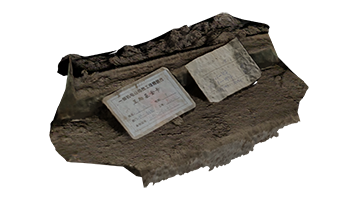

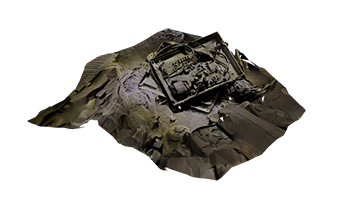

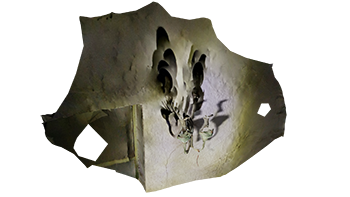

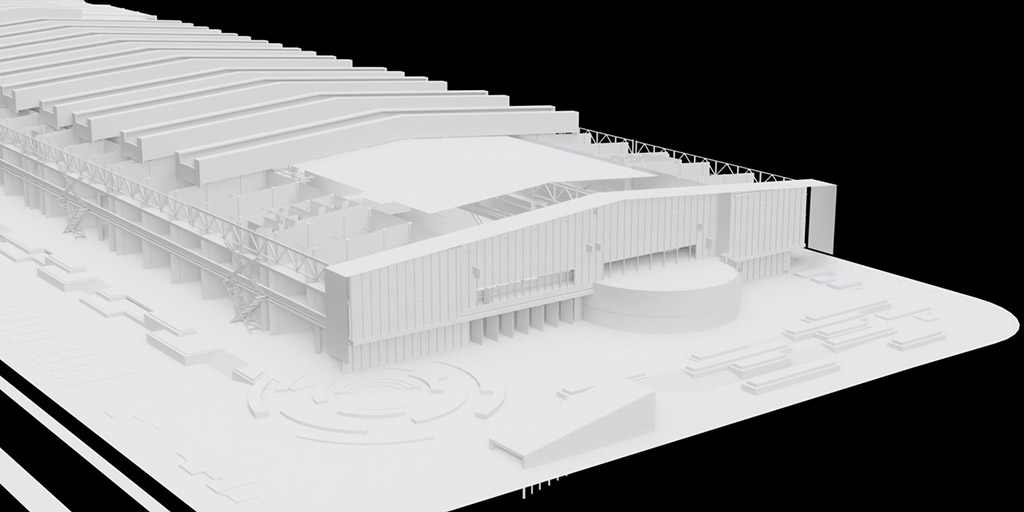

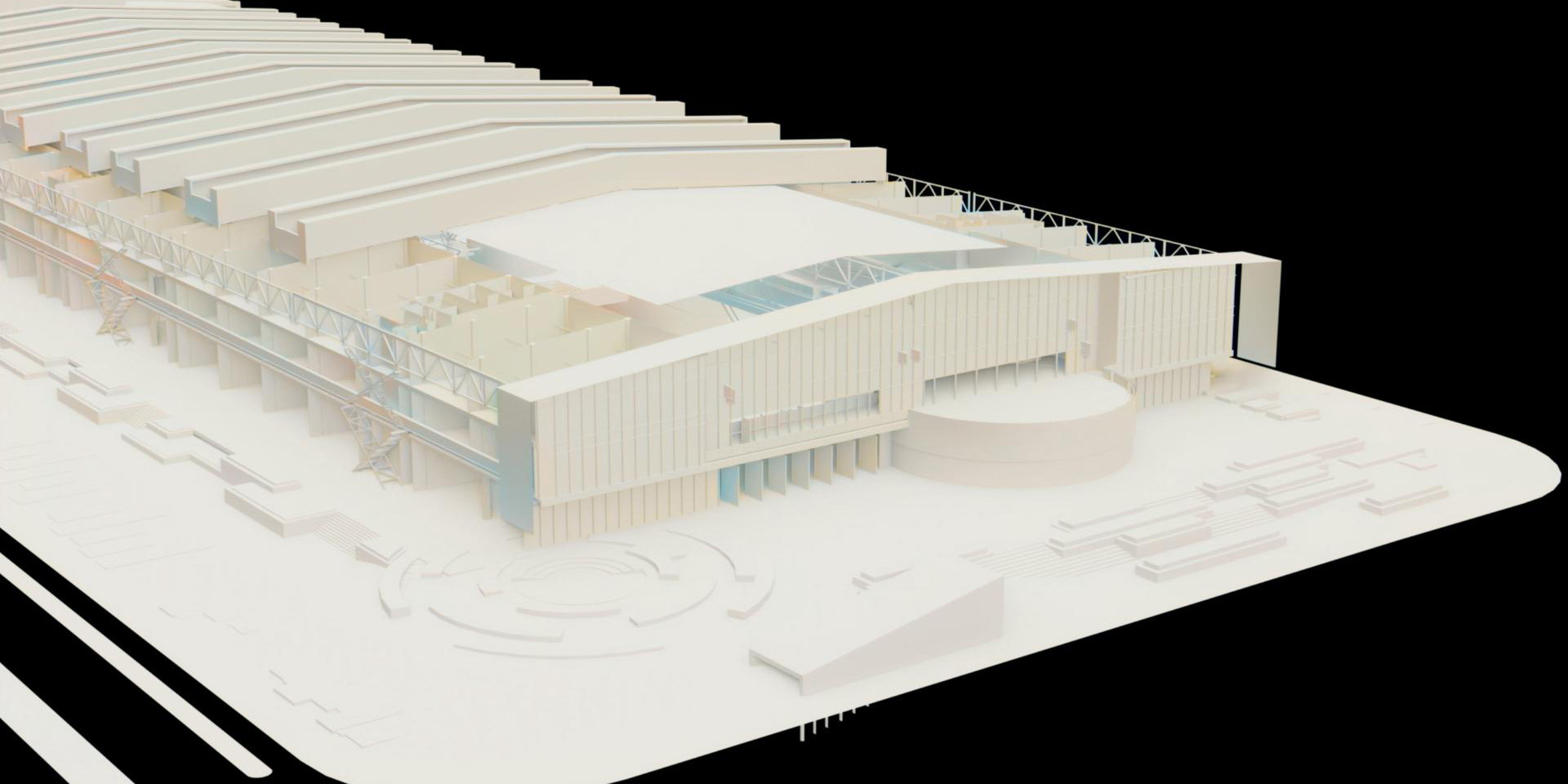

前期实地调研,设计团队走进厂区,在亲身感受到沉寂之下的钢铁精神后,如何将这样空间中所蕴含的独特韵味进行记录、保存和传播,是我们首先思考的问题。 借助三维扫描技术,对旧厂区进行了实景复原,通过数字技术对厂区现在的面貌进行数字留存。 除了整个厂房空间的扫描,团队还通过近景测绘、3D扫描的方式记录下留存在厂区中的物品,敞开的钥匙箱、办公桌中遗留的文件、墙上张贴的生产海报等都蕴含着过去生产过程的生命力。

口述历史也是构建集体记忆重要方式。设计团队在访谈过程中,可以捕捉到流露在受访者话语中的情绪, 尤其是当说到关于宝钢辉煌历史或是重大成就时,可以很深切地感受到采访对象的自豪感。

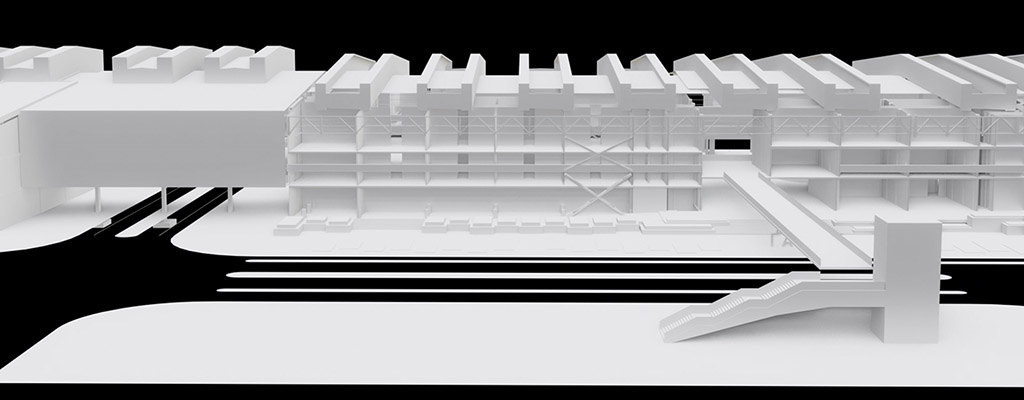

工业遗存的三维数字档案

随着城市区块的功能转型,型钢厂建筑的原始功能逐渐消退,但经过多年生产活动的沉淀,厂区建筑本身具备丰富的人文价值。 如何将建筑空间精准留存,是保存其人文价值中很关键的一步。 数字化三维扫描技术通过数字点云数据将实体空间与建筑转化为数字档案,精确的保存了当下建筑空间本身的状态,形成记忆与文化的容器, 为下一步将其在云端共享,使观众也能在数字虚拟世界中感受工业遗存沉积的历史底蕴和独特的废墟美学。

集体记忆的可视化呈现

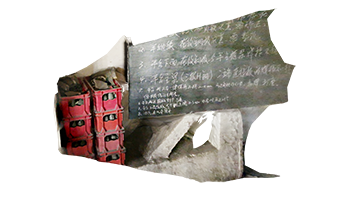

设计团队对宝钢相关的历史文献、新闻文本、书籍文章等进行文本数据分析,采用词频分析法对文本数据中高频出现的热点与重点进行发掘。 结合官方资料、自传、社交媒体的网络评论去研究宝钢工人集体记忆中的联系与社会意义。针对受访者的口述内容,设计了双重主体的介入,即受访者和访问者的平等介入。 经过筛选得出了“9·28、钢材、生产线、设备、德国、成本、设计产能、基础建设、降低成本”等高频词语。

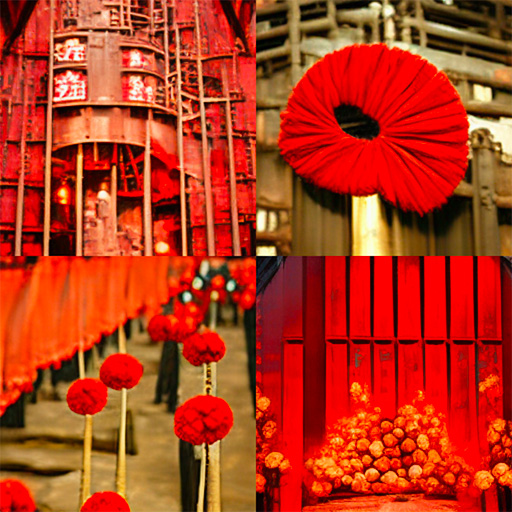

“9·28”作为宝钢厂庆日,无疑成为了宝钢人对宝钢回忆行为中最深刻的符号。也是在采访中最多被提及的一个日期。 对于宝钢工人群体而言, “9·28”不仅仅是普通的一个日期,它作为有意味的内容的符号,象征着一段经历的开始, 象征着关于型钢厂的重要信息,甚至延伸到后来工厂后以工人群体展开的各种活动中。

除此之外,一些遗留在厂区的物品也逐渐演变成了独特的符号象征。例如废旧零件、淘汰设备,当初工厂的构成部分,现在是承载集体记忆的容器与重构记忆的发酵器。 哈布瓦赫认为“集体记忆具有双重性质——既是一种物质客体、物质现实,比如一尊塑像、一座纪念碑、空间中的一个地点,又是一种象征符号, 或某种具有精神含义的东西、某种附着于并被强加在这种物质现实之上的为群体共享的东西。” 由此可见集体记忆中含有具体和抽象两种不同性质的内容, 而文字符号和视觉符号都会成为构建集体记忆的材料,通过对这些材料的提炼、编码、解码,人们才能进一步读取记忆,进而感知其背后蕴含的意义。

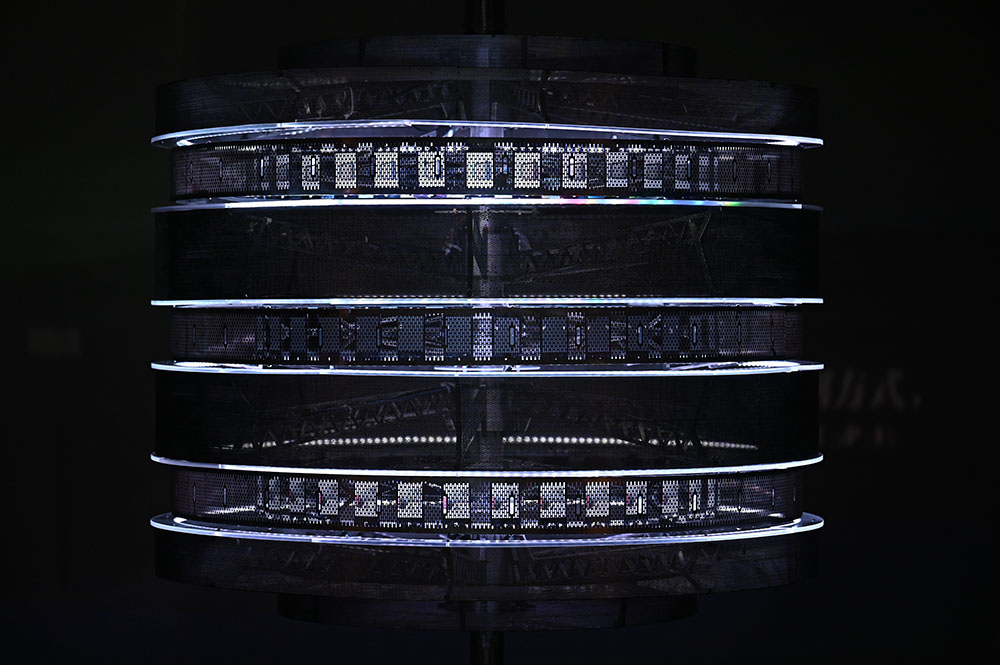

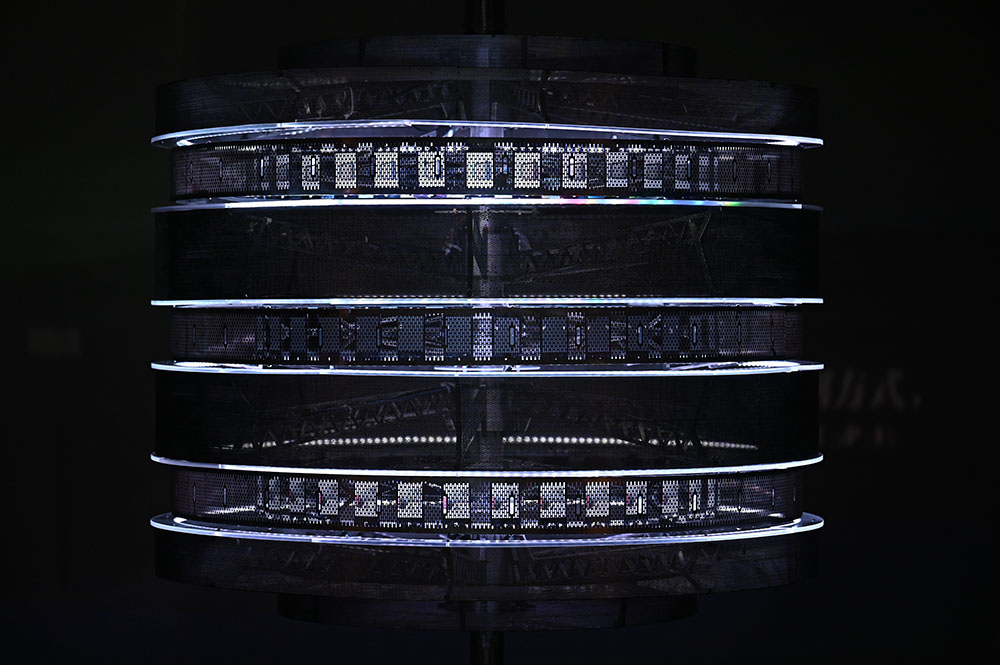

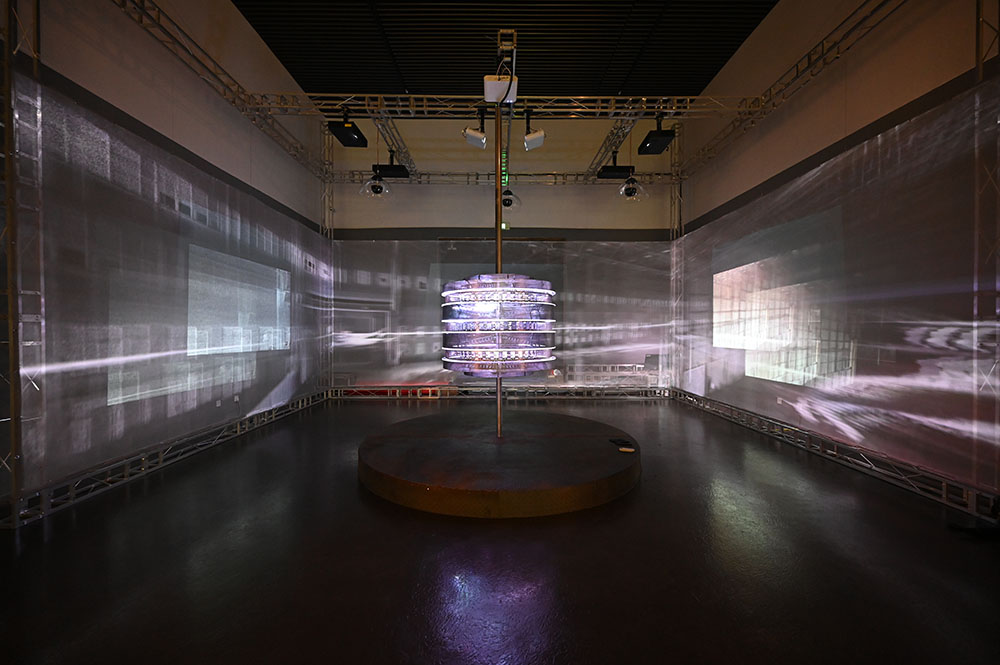

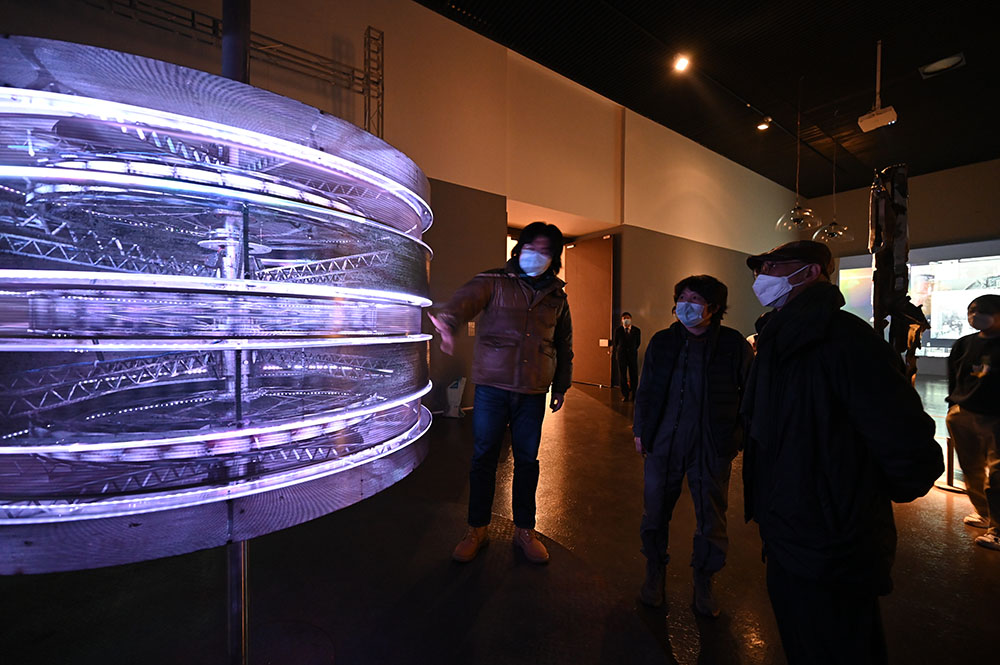

“可触摸的”记忆装置

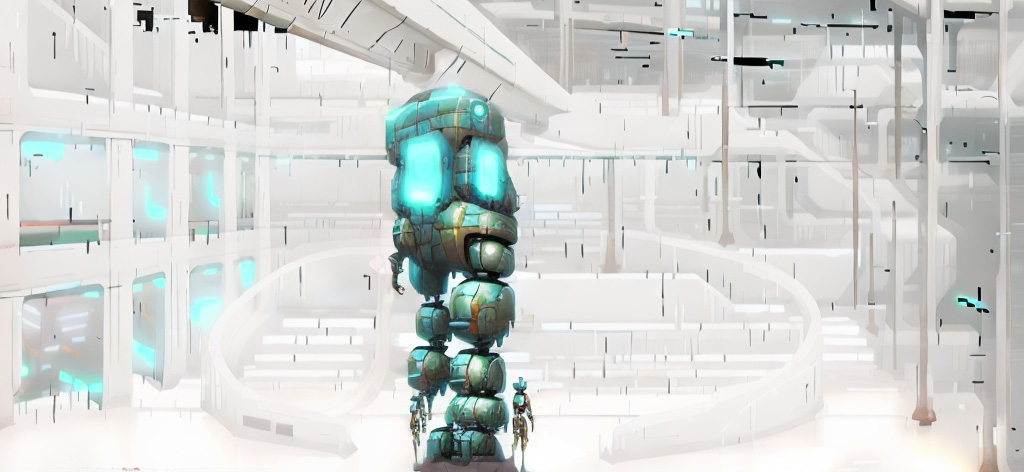

主创团队经过与策展团队的讨论,在展览多媒体展区通过互动装置+沉浸式影像的方式对宝武型钢厂的数字空间和集体记忆进行展示。 中间的金属互动装置既代表了型钢厂本身的工业属性与美学特征,也为观众提供了互动式沉浸式内容的交互入口;四周墙面上的影像空间则为观众提供了丰富的多媒体视听体验。 整个多媒体展区的设计遵循虚实结合、数字叙事与互动体验等多种新媒体展示的独特体验。 希望能在“风自海上”的展览中为参观的观众从另一个视角来观察宝武工业遗址的独特魅力。

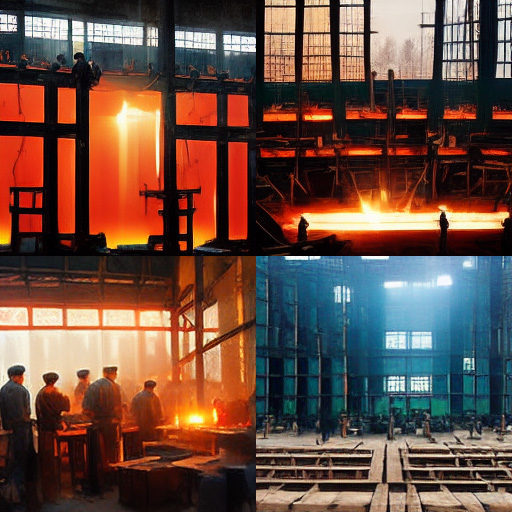

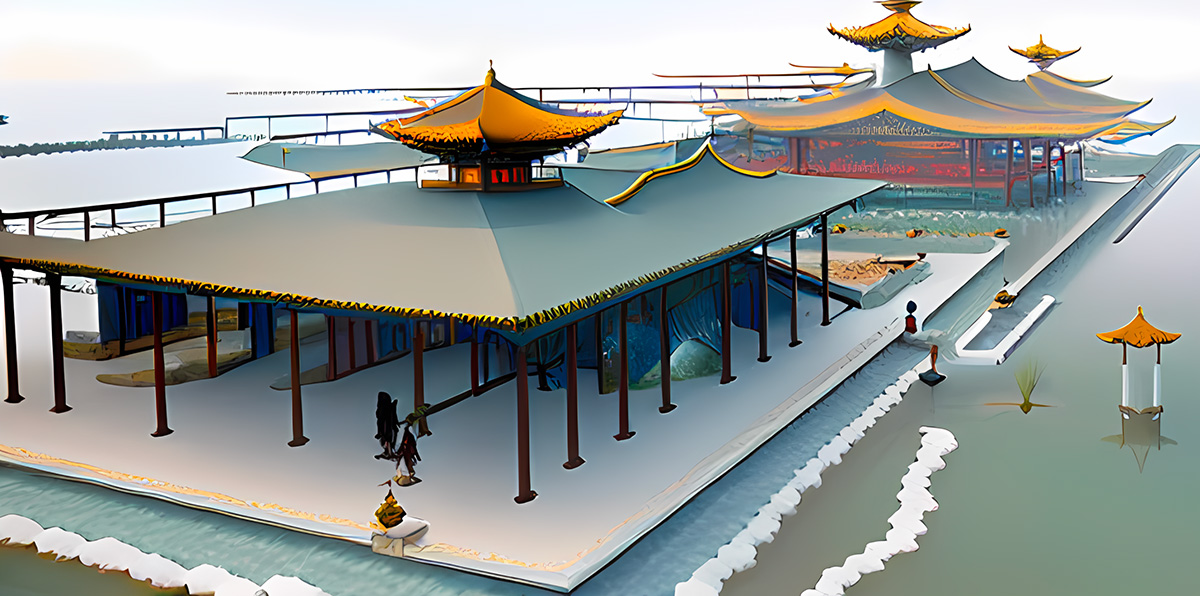

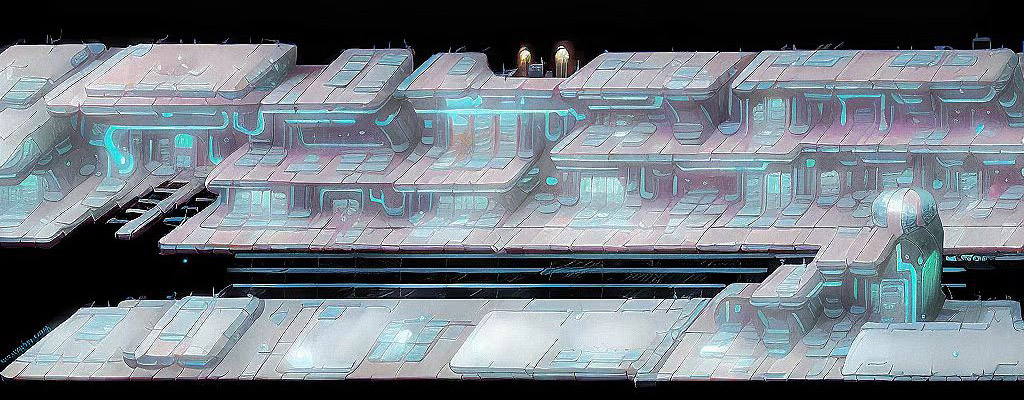

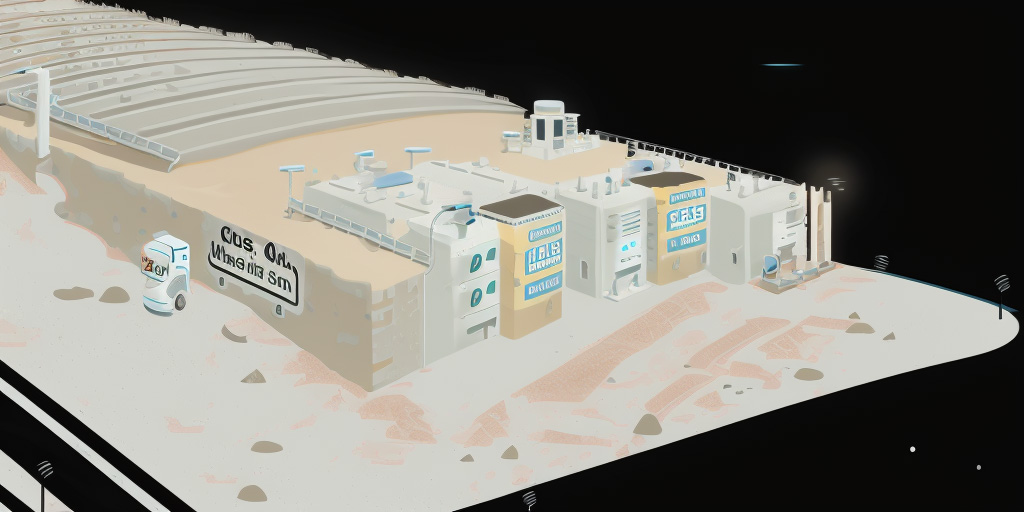

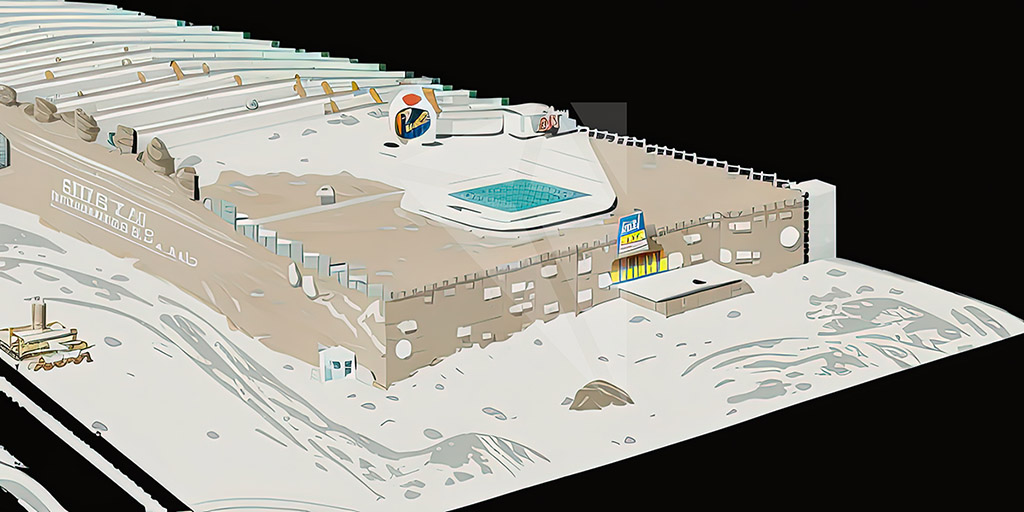

AI眼中的未来校区

在前期资料调研中,一本九十年代出版的《宝钢史话》,为本次项目提供了丰富的背景资料。设计团队中有人突发奇想, 用AI绘画工具尝试着将几乎纯文本的《宝钢史话》中描述的故事和场景,绘制成连环画,结果竟然出乎意料的好!

于是,在型钢记忆作品的最后章节,作为集体记忆的数字实验,我们不仅想让大家感受到过去工业遗存中的人文精神,也想通过智能技术,通过参与式设计,来呈现出大众心目中对未来美院的期待。 团队使用近期大放异彩的AI绘画工具midjourney,配合对未来新美院蓝图的文字畅想,描绘出了具象的未来场景。

后记

本次围绕蝶变宝武的主题创作,从资料调研到走进厂区开始,我们的目标始终是思考如何在数字时代下,借助数字档案与互动媒介,让观众去到时间的背后,寻找型钢厂留存的痕迹。 让今后在未来的吴淞国际艺术城中学习、生活的院校师生,能够通过数字媒体,打破时空限制,能重温过去经济社会发展的时代特征和历史风貌,在同一个空间中继续书写新的篇章。

站在未来的美院,回溯型钢厂过去的缩影;重现过去的记忆,亦能寻到未来的痕迹。

设计团队

项目策划:李谦升、陈志刚

艺术总监:荣晓佳

项目统筹:张世超、赵心语

学生团队:李龙康、井康琦、赵心语、胡诗仪、张世超、王子健、项佳毅、俞书浓、雷佳音

视频剪辑:陈玉昊

三维扫描:上海沪敖信息科技有限公司

展陈搭建:上海耕磊建筑设计工程有限公司

特别感谢:

宝武型钢厂 - 沈经理

风自海上展览工作团队 - 马琳、周美珍、吉俊等

展览信息